|

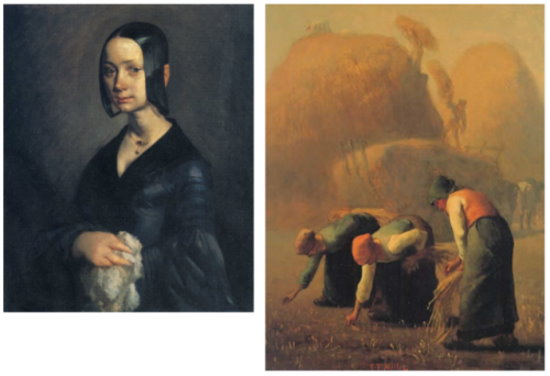

山あいの県立美術館は、ミレーの美術館として産声を上げた。私がその地方都市にある大学へ入学する2年前のことである。「種をまく人」、「夕暮れに羊を連れ帰る羊飼い」は当時のミレー人気とも相まって、地方都市にしては不相応な評判を獲得しており、故郷からの来訪者があるときなど、美術愛好家気取りの私は、面映ゆい気持ちでその美術館を案内したものである。しかし、私はミレーの描く農民画は好きになれなかった。むしろ、「ポーリーヌ・V・オノの肖像」(図版左)のような肖像画に心惹かれた。近代美術史における偉大な肖像画家を5人挙げろと言われたら、私はミレーをその中に入れる。人間の内面をこれほど暖かく鋭く、そしてある時は冷徹に描ける画家を私は知らない。それに比べて彼の農民画には、完成された構図、叙情豊かな描写、時代に棹さし、ひとつのジャンルを確立した功績は認めつつも、心に迫るものを感じなかった。

「落ち穂拾い、夏」(図版右)はオルセー美術館にあるミレーの代表作「落ち穂拾い」の四年前の作品。1849年、コレラの流行を逃れて、バルビゾンへ居をかまえたミレーは、そこで、聖書に記されている通りの光景−落ち穂を拾う貧しい農民を見て感銘を受け、そのモチーフを繰り返し描いた。前景の三人は、落ち穂拾いを許された最下層の農民たち。背景では、畑の主とその使用人が豊かな実りを積み上げる。地面にへばりつくようにして描かれた落ち穂と、小山をなす収穫物の対比。貧しくも力強い農婦たち。そのたくましい手に束ねられる僅かな落ち穂は、施しではなく、生きる権利として輝いている。望遠レンズを通して見るような、奥行き空間の圧縮効果が主題を引き立てる。小品ながらオルセーの代表作に劣らない佳作だと思う。しかしなぜ心に響かなかったのだろう。ミレーは裕福な農家の出身で、画家としての不遇時代、実際に農業に従事したことがあるとはいえ、農民たちの禾を鋤いて日午に当たる暮らし、粒々辛苦する日常に、どれだけ心砕いたのだろうかという疑念が消えなかった。ありふれた労働描写の中に宗教的崇高さを内包させ、ブルジョア階級や時の権力にも受け入れられるようになる。そしてついには国民的大画家へと上り詰めた。その栄光の画業も、判官贔屓である私の鑑賞眼を曇らせたのかも知れない。

数年前、とある展覧会で、久しぶりに「落ち穂拾い、夏」を見た。気負いも衒いもなく、功名心とも無縁の、素直な画家の心に触れたような気がした。労働は貴賤を問わず、人類が創造した最も崇高な行為であると、ミレーは私に語りかけてくる。主題は憫農を越えたところにある。貧しいのは私の心であった。ミレーは裸婦を描く筆を折ってからは、大衆に阿ったことはなく、権威に迎合したこともない。ある評論家は絶賛し、ある批評家は酷評したが、画家は自分の信念を貫いたに過ぎない。歴史が彼を認めたのは、むしろ時代の良心であった。

目次へ戻る / 前のエッセイ / 次のエッセイ

|